Брызги

Роман Штыль-Битыньш — о непрерывной традиции русских покидать свой дом

A blog of the Kennan Institute

Роман Штыль-Битыньш — о непрерывной традиции русских покидать свой дом

Я живу в квартале, где продают лампы. Здесь только магазины ламп и никаких других, все витрины светятся — светодиодными нитками, неоновыми инсталляциями, хрустальными люстрами, торшерами и прикроватными бра. Этих магазинов тут десятки, и в них есть лампы абсолютно на любой вкус. А если спуститься, то попадаешь на улицу, где продают трубы. Большого диаметра и маленького, водопроводные и канализационные. А еще — шланги, помпы и насосы.

Мне очень нравится это слободское разделение внутри одного очень большого города. Примерно так в моем воображении и выглядела дореволюционная Москва (хоть я и понимаю, что почти наверняка эта картинка неверна). Этот город вообще похож на Москву — таким было первое впечатление. Может, поэтому именно сюда я и решил переехать.

Также тут есть переулок с товарами для рыбаков, улица с винтажными магазинами и район, где продают метизы. Днем он напоминает трущобы, а ночью вызывает единственное желание — ускорить шаг. Вероятно, поэтому ночью людей там не встретить, только котов.

А еще неподалеку — квартал антикварных лавок. Вот там-то я и нашел ту открытку.

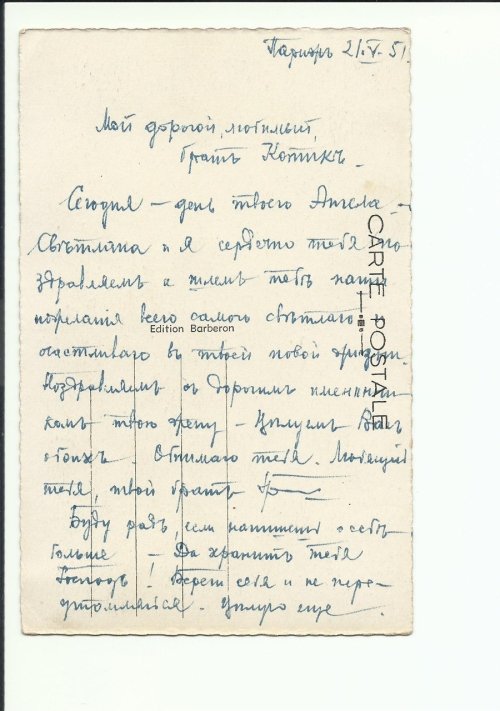

Обычная cartе postalе с отдающей сепией фотографией: угол бульвара Мюрата и улицы Абель-Ферри в XVI округе Парижа. Вероятно, именно блеклость этой карточки на фоне других, ярких туристических, и привлекла мое внимание. Я взял ее с крутящегося стенда у входа в лавку и посмотрел на оборот. Там, поперек линий, быстрым мужским почерком было написано:

«Мой дорогой, любимый братъ Котикъ».

Даже не дочитав текст, я понял, что хочу заполучить эту открытку. Вошел в лавку с твердым намерением купить ее за любые деньги (ну сколько там она может стоить — десять? двадцать лир?), но старый фактурный антиквар небрежным взмахом руки мне просто подарил это сокровище.

Шел февраль последнего доковидного года. Я увез открытку в Москву, и она долго стояла на комоде в моей съемной квартире в Черемушках. Но прочел это послание из прошлого до конца я почему-то лишь теперь.

«Мой дорогой, любимый братъ Котикъ.

Сегодня — день твоего Ангела. Свѣтлана и я сердечно тебя поздравляемъ и шлемъ тебѣ наши пожеланія всего самого свѣтлаго и счастливаго въ твоей новой жизни. Поздравляемъ съ дорогимъ именинникомъ твою жену — цѣлуемъ Васъ обоихъ. Обнимаю тебя. Любящий тебя, твой братъ.

Буду радъ, если напишешь о себѣ больше. Да хранитъ тебя Господь! Береги себя и не переутомляйся. Цѣлую еще».

Уезжая, я взял открытку с собой. Сейчас она лежит на рабочем столе, справа от ноутбука.

От квартала с лампами до Музея невинности, рядом с которым находится та антикварная лавка, можно дойти пешком. Я переехал в Стамбул. Открытка вернулась в тот город, куда и была отправлена.

Макс тоже уехал в Стамбул. Федя пробыл здесь два месяца, но недавно улетел на Кипр. Коля в Греции. А Ваня уехал в Ташкент.

***

Всего через день после моего прилета в Стамбул здесь открылся первый русский книжный магазин. Я об этом не знал. Я гулял неподалеку, пил пока еще не опостылевший «Эфес», гладил котов и недоумевал, почему все время приходится идти в гору.

Первые несколько дней я разрешил себе побыть туристом.

Книжный «Полторы комнаты» стоит на той же улице в квартале Чукурджума, что и Музей невинности, и та самая лавка с бородатым антикваром — в самом ее начале. Просто идешь, и перед тобой внезапно возникает большое многоцветное граффити — портрет Иосифа Бродского и безымянной стамбульской кошки. Заходишь в дверь слева, говоришь «здрасти» вместо уже привычного «merhaba» и только потом понимаешь: как же все это странно.

Забавно, но сам Бродский, похоже, Стамбул не сильно жаловал.

«Улицы в этом городе кривы, грязны, мощены булыжником и завалены отбросами, в которых постоянно роются голодные местные кошки».

Вероятно, город за прошедшие с тех пор годы изменился, но дело, кажется, не только в том.

Эмигрант с уже тринадцатилетним стажем, Бродский приезжает сюда не для того, чтоб жить (но и не как турист, конечно). Он едет то ли в путешествие — открытие новых земель, поиск сокровищ, — то ли в завоевательский поход.

«Всякое перемещение по плоскости, не продиктованное физической необходимостью, есть пространственная форма самоутверждения, будь то строительство империи или туризм. В этом смысле мое появление в Стамбуле мало чем отличается от константиновского».

Но, видимо, поход не удался. Поэт бежал, как, говорят, сбежал последний император Византии. Засел в Афинах и, раздевшись до трусов, писал эссе.

Бродскому было чуть больше, чем мне сейчас, но я его не понимаю — точнее, не могу понять. Целых тринадцать лет он не был дома, стал круглым сиротой, но не имел возможности родителей похоронить. Сюда он приезжает, кажется, чтобы найти — вот только что? — напоминание о родине? о вечности? о смерти?

Или об ограниченности свободы?

«Мизантропия? Отчаяние? Но можно ли ждать иного от пережившего апофеоз линейного принципа: от человека, которому некуда возвращаться?»

Дойдя до «Полутора комнат», я там купил за триста лир сборник его эссе — и первым делом перечел сумбурное и злое «Путешествие в Стамбул».

Хозяйка магазина, чтоб подсластить горечь от цены за книгу, мне предложила взять домашнее соленое печенье. Я взял два. И спросил, когда ждать нового завоза из России. Пока что полки тут полупусты (и это не тест на то, вы оптимист или наоборот).

Но вот что точно есть: Олег Будницкий — специалист по русской эмиграции; Аксенов — эмигрант; Акунин — современник-эмигрант; Довлатов — умер в эмиграции; Стругацкие — принципиально никуда не уезжали; Введенский — лучше бы уехал; Куприн — уехал, но вернулся.

31 мая 1937 года на последней странице газеты «Правда» была напечатана малюсенькая заметка в пять с половиной строк — «Возвращение А. И. Куприна в Советский Союз». (Как будто возвращение возможно туда, где не был никогда.) Рядом — такого же объема и соразмерной значимости — «Рекорд проходчика Коваленко».

Тянет заметить саркастично: 1937-й — отличный год, чтобы вернуться. Однако слабый, слепнущий «дореволюционный писатель» затем вообще-то и приехал на изменившуюся до неузнаваемости родину.

Умереть.

Александр Куприн почти семнадцать лет прожил во Франции. Одним из его адресов был дом 137 на улице Дю Ранелаг в XVI округе Парижа. От перекрестка на моей открытке — бульварами пешком за полчаса.

Антон недавно улетел в Таиланд. Полина переехала в Израиль. Альберт в Анталии. А Саша в Ереване.

***

Теперь в кармане я ношу пакетики с кошачьими вкусняшками. И антисептик.

Видно, город и впрямь был другим тридцать семь лет назад (ну, почти тридцать восемь), если Бродский не смог полюбить его даже из-за котов. Их тут бессчетное количество, и подавляющее большинство дозволяет чесать себя за ухом.

Нужно только насыпать хрустящих вкусностей и приговаривать: «Кто тут такой tatlı kеdi?»

Чтоб кошку подозвать, турок ей скажет: «Pisi pisi». Для русского уха звучит странновато, но в целом логика возникновения этого междометия ясна. А вот почему латыши для тех же целей говорят «minka-minka», совершенно непонятно. (Как подзывают котиков в Париже, я, честно говоря, не знаю.)

Рига — кошачий город тоже, но совсем другой. Рижские коты по-северному сдержанны и в некотором смысле интроверты. Обычный местный kaķis — по-латышски кот — фактически билингв, как подавляющее большинство рижан. Он понимает и «кис-кис», и «minka-minka» — он просто не желает отвечать.

Я знаю это потому, что думал жить там.

Там тоже много русских эмигрантов — и было много их еще сто лет назад.

Там, в эмигрантском издательстве «Литература», впервые издан был отдельной книгой роман «Белая гвардия».

Булгаков, вероятно, один из самых антисоветских из советских писателей. Несмотря даже на пьесу «Батум». И то, что он не эмигрировал — сперва в 1920-м, а потом в 1934-м, — то ли случайность, то ли рок.

«Отсюда начиная — бред, написанный неизвестно кем», — карандашная надпись на 194-й странице, которую, считается, оставил сам писатель на одном из экземпляров рижской версии «Белой гвардии». Как оказалось, первое полное издание романа было пиратским, причем с альтернативной концовкой.

Весь тираж, впрочем, раскупили в том же 1927 году. Рига была очень русским городом. Сто лет тому назад — тоже.

Русскую эмиграцию принято исчислять волнами, и та, послереволюционная, считается первой. Но и до волн существовали брызги. Ведь если Америка, с которой мы так любим себя сравнивать, — страна, созданная эмигрантами, то Россия — страна, создающая эмигрантов.

«…иже затворил еси царство Руское, сиречь свободное естество человеческое, аки во аде твердыни, и кто бы из земли твоей поехал до чюжих земель, ты называешь того изменником, а естли изымают на пределе, и ты казниш различными смертми. Тако же и зде, тобе уподобяся, жестоце творят».

Князя Андрея Курбского, написавшего эти строки Ивану IV в 1579 году, иногда называют первым русским диссидентом. (Хотя он точно не был первым русским эмигрантом.) Во многом, вероятно, потому, что князь — «позор и слава русских стран» — не просто осмелился перечить грозному царю, но и вынудил того вступить с ним в переписку. Прежде всего, конечно, потому, что стал перечить самодержцу он уже из-за границы.

«…избиенные тобою, у престола Господня стояще, отомщения на тя просят, заточенные же и прогнанные от тебя без правды от земли ко Богу вопием день и нощ!»

Собственно, первое послание своему экс-государю Курбский отправил из ливонского Вольмара — так в 1564 году назывался город Валмиера. Так что Латвия стала важным направлением русской эмиграции еще до появления самой страны.

Князь Курбский умер в собственном поместье на Волыни — тогда это была корона Польши. Россия здесь появится лишь двести лет спустя.

Артур уехал в Таллин. Игорь уехал в Вильнюс. Артем — в Финляндию. А Рома — в Ригу.

***

Я переехал из квартала ламп. Здесь, на Анатолийской стороне, можно найти жилье и проще, и дешевле.

Открытка снова стоит на комоде в съемной квартире — теперь в Кадыкёе. В правом верхнем углу на ней есть надпись: «Парижъ 2/IV-51».

Вечером 1 января 2023 года я сидел на парапете и смотрел на затухающий над Мраморным морем алый свет. Волны от прошедшего вдали кораблика докатились до набережной и стали биться о камни внизу. Брызги летели во все стороны, и я поджал ноги.

Публикации проекта отражают исключительно мнение авторов, которое может не совпадать с позицией Института Кеннана или Центра Вильсона.

The Kennan Institute is the premier US center for advanced research on Eurasia and the oldest and largest regional program at the Woodrow Wilson International Center for Scholars. The Kennan Institute is committed to improving American understanding of Russia, Ukraine, Central Asia, the South Caucasus, and the surrounding region through research and exchange. Read more