Ябанджи

Роман Штыль-Битыньш — об империи, пренебрежительной ко всем

A blog of the Kennan Institute

Роман Штыль-Битыньш — об империи, пренебрежительной ко всем

Эта история случилась в самом конце 80-х в Таджикистане. Обычная советская семья — папа, мама и двое детей — решила сменить непростой приморский климат Дальнего Востока на солнце, фрукты и снежные шапки гор на горизонте. Как это нередко случается, важные жизненные решения взрослые принимали, сверившись со школьным календарем, поэтому переезжали летом. И это было очень верно: за несколько оставшихся недель каникул семья успела съездить на Зеленый рынок, сфотографироваться у фонтанов на площади перед Совмином, сходить в республиканский зоопарк (дети — впервые в своей детской жизни) и от души наесться винограда, хурмы, арбузов, дынь и пышных лепешек по 20 копеек за штуку. В общем, погуляли, посмотрели и даже попривыкли к новому городу. А город был отличный — жаркий, пыльный, но вместе с тем тенистый от растущих здесь на каждом углу платанов.

Но каникулы кончились, начались трудовые будни — дети пошли в школу. Это была самая обыкновенная советская школа — в типовом школьном здании, с длинными коридорами, в которых потом проходили тесты на скорочтение, с теми же портретами Пушкина и Ленина на стенах классов, какие висели и на Дальнем Востоке. В общем, ничего необычного, разве что парты чуть поновее. Да и дети, одетые ровно в такую же школьную форму, издали казались ничем не отличимыми от тех, что выстроились в линейку пятью тысячами километров восточнее.

Вечером обычная советская семья собралась за столом перед бубнящим телевизором «Рубин», и кто-то из родителей спросил: «Как школа? Как учителя? Как одноклассники?» На это кто-то из детей ответил: «Школа хорошая, в ней почти нет собачек». «Собачек?» — переспросила мама. «Таджичат».

После короткой филиппики о том, что называть людей собаками недопустимо, родители отправили детей в их комнату. Наказание не самое суровое, но было не совсем понятно: наказание за что? Ведь так их называют в школе все, во всяком случае все школьники. Из которых, к слову, можно было составить малый атлас народов СССР.

Я был вполне себе обычным советским ребенком — собирал монеты и марки, выписывал журнал «Юный натуралист», мечтал стать пионером и искренне верил в дружбу народов. Но мысль, что не бывает нехороших наций, столкнулась с моим личным опытом, с реальностью детских ссор, драк и обид, в которой делить людей на «своих» и «чужих» по национальности оказалось легко.

Когда тебе примерно восемь лет, такие вещи значат много. Порой — гораздо больше, чем потрясающие мудростью и справедливостью слова довольно равнодушных взрослых, в искренности которых начинаешь потихоньку сомневаться. Впрочем, родительская отповедь сработала, и больше я не использовал зооморфизмы в отношении людей.

Когда в республике стала потихоньку заниматься гражданская война, типичная советская семья бежала. Был вариант уехать в Грозный, но выбрали в итоге Ленинград. На аргумент о горном воздухе мама сказала: «Хватит, надышались».

***

Быть в Петербурге ксенофобом очень просто. Ведь, как известно, «в цветах «Зенита» нет черного». Злопыхатели и москвичи говорят, что это все последствия болотных испарений, но правда в том, что в этом городе действительно легко ненавидеть. (Я, например, ненавидел сам город.) Немудрено, что однажды именно под его низким небом проехал трамвай, в котором один человек сказал другому: «Не брат ты мне…»

Прошло много лет, но, кажется, этот трамвай все едет и едет, а человек все говорит и говорит.

Не буду делать вид, что никогда не повторял той фразы, пусть даже если в шутку: всерьез сказать ее кому-то означало примерно сразу получить по роже. А она у меня тоже на любителя. Один мой одноклассник, узнав, что в Питер я переехал из Таджикистана, сказал: «Ну да, видно, что ты оттуда». Не знаю, что там видно или слышно — моя первая девушка при расставании заявила, что у меня акцент непетербуржца, — но в этом русском городе я и впрямь ощущал себя гораздо большим чужаком, чем в Душанбе. Который много лет мне снился — в ослепительных снах.

И кто его знает, возможно, именно осознание своей чуждости не дало мне окончательно стать ксенофобом — во всяком случае, мне хочется так думать. Поскольку трудно ненавидеть не таких, как ты, когда ты сам не пойми кто.

То, что раньше было причиной многолетнего кризиса идентичности, теперь оказалось неплохим защитным механизмом. Многие, как и я, уехавшие в прошлом году из России, оказались в ситуации, когда буквально лишились дома. На птичьих правах они оказались в чужой стране, в незнакомом городе, среди непохожих на них людей, с которыми зачастую не способны объясниться — и онлайн-переводчик тут тоже не всегда выручает. Ты не просто не понимаешь, что тебе говорят, ты чувствуешь себя немым. Немцем, как сказали бы наши не сильно тактичные предки.

Это действительно большой стресс, большой и затянувшийся: умом я это понимаю. Но, если честно, когда заходит разговор о том, насколько сложно, непривычно, тяжело etc. быть эмигрантом, в ответ я лишь киваю головой. Ну да, наверное, не знаю, извините. Мне по большому счету все равно — Васильевский, Пардаугава, район Аджибадем в Стамбуле. Мне норм почти везде, так уж вышло. Что до языкового барьера, с хорошим человеком всегда отыщется способ изъясниться. А отсутствие творога или черного хлеба как-нибудь да переживу.

Велик соблазн немедля заявить: только что на глазах изумленной публики я вывел формулу, защищающую человека от ксенофобии (не от любой, но от тупой, пометим в примечаниях). И выглядит она, допустим, так: частые переезды в детстве с родителями, немного подросткового одиночества как следствие тех самых переездов плюс какая-нибудь физическая особенность вроде высокого роста или смешного носа. В сумме должно получиться несильное чувство инаковости, которое не ранит, но примиряет с мыслью, что люди-то, оказывается, разные.

Но это все, конечно, чушь.

Можно ли сравнивать мои переживания с тем, что испытывают в России люди, у которых более смуглая кожа, другой разрез глаз или непривычное для русского уха имя? Конечно, нет. Да и зачем сравнивать? Жизнь — не соревнование по страданиям (пусть иногда так и кажется). Тогда ещё вопрос: можно ли примерять на себя их эмоции? Если для того, чтобы понять — хотя бы попытаться — другого человека, то, конечно, да. Ведь вроде так детей-задир и перевоспитывают — предлагают примерить боль другого на себя.

Недавно я прочел в одной заметке, что некоему уроженцу Нигерии, живущему в России уж лет десять, стали поступать угрозы. Дескать, он растлевает наших женщин и лучше бы ему убраться восвояси. Это случилось после того, как в интернете появилось видео, на котором мистер Скин — надо полагать, это творческий псевдоним — танцует стриптиз. Ситуация возмутительная, но уже совершенно не удивляет. Как и мерзкий комментарий человека с красивым русским именем Афанасий (на самом деле с греческим, ну да не важно): «[в Грозном] этому н*****у кое-что отрезали бы вмиг».

Лицемерный интернационализм, в котором все мы выросли и продолжаем жить, штука обоюдоострая. И никакое преодоление не делает человека лучше, но делает черствее и печальней. А отличие от окружающих скорее породит комплексы и злость, чем принятие других.

Хотя, конечно, человек человеку рознь.

В турецком языке есть слово yabancı. Это слово знают все, кто оказался здесь, как оказался я — вынужденно и надолго. Приходишь в контору по продаже природного газа, а там усатый менеджер, переговариваясь с усатым работником, говорит «ябанджи» и кивает в твою сторону. Встречаешь в подъезде соседку, похожую на локальную версию Холланд Тейлор, и она спрашивает тебя: «Ябанджи?» Не знаешь, как остановить монолог старика из магазина по продаже всего, от чайников и турок до бюстов Ататюрка? Просто тычешь в себя пальцем и говоришь: «Ябанджи». Первое значение этого слегка обидного для русского уха слова очень простое — иностранец. Но есть и другое — чужак. Или незнакомец. Потому что какая по большому счету разница, ты из другой страны или с соседней улицы. (Нет даже задней мысли идеализировать местное общество, но в бытовом плане все так и обстоит.)

Что у слова «чурка» тоже есть еще одно, оскорбительное, значение, я выяснил примерно лет в тринадцать, уже когда жил в Петербурге. До того в моем представлении это был самый обычный кусок дерева, короткий и широкий обрез ствола, на котором дедушка учил меня колоть дрова. Изменение смысла произошло резко, и в том же возрасте, когда я был последний раз в нашей деревне.

***

Часть этого текста написана в Белграде, в крошечной квартирке в районе Професорска колония. Слышал, что многим этот город нравится почти безоговорочно, но у меня он вызвал очень непростые чувства. Он странный. Бедный, обшарпанный — это само собой; местами выглядит как после бомбежки — а так оно и есть, по сути; похож на все города разом: кусочек Питера, кусочек Риги, немного Праги и чуть-чуть Москвы. Но самое удивительное — Белград просвечивается. (Такое чувство часто возникает, когда гуляешь в русских городах, при этом в совершенно разных, хоть в Выборге, хоть в Переславле.) Сквозь город нынешний виднеется другой — такой, каким он мог бы стать. Или хотел.

Хотя это непросто разглядеть: стены Белграда покрыты граффити, центр так уж точно весь — на уровне человеческого роста, — и большинство из этих надписей я, к сожалению, понимал. На автобусной остановке по дороге в аэропорт написано: СМРТ МИГРАНТИМА. На улице Джорджа Вашингтона: F*CK USA. На углу здания в районе Дорчол: СЛАВА РОССИИ. И почти везде: РАТКО МЛАДИЋ — НАШ ХЕРОJ. Справедливости ради, есть и другие: на стенах города идет борьба, но, кажется, пока не слишком равная. Вот только пририсованные свастики в глазах трафаретного «боснийского мясника» пусть и дарят надежду, однако все-таки немного угнетают.

В общем, Белград мне не очень понравился (хоть я его и начал примерять). То ли из-за футболок с литерой Z, продающихся в парке у крепости, то ли просто погода была промозглой. Но, гуляя по городу, я вспомнил историю, которую много лет назад мне рассказал один товарищ, работавший журналистом еще при Ельцине.

Эта история случилась весной 1999-го, когда силы НАТО начали бомбить Югославию. Практически сразу перед посольством США в Москве начались стихийные акции протеста. Накал был таков, что в здание летели бутылки и шарики с краской, а 28 марта, на пятый день бомбардировок, напротив посольства остановился автомобиль, из которого вышел человек с гранатометом — звучит дико, но 30-секундное видео этого инцидента легко найти в интернете.

Громче всех — в буквальном смысле — на этих митингах звучал голос НБП. Молодые короткостриженые чтецы Лимонова стояли на Новинском и, яростно вздымая кулаки, кричали: «Сербия! Сербия!» В какой-то момент к этому громогласному протесту присоединилось несколько самых натуральных сербов, но не признавшие братьев-славян нацболы их шуганули со словами: «А ну пошли отсюда, цыганье!»

***

В 1965 году два ученых-физика, Арно Пензиас и Роберт Вильсон, экспериментально подтвердили теорию другого ученого, Георгия Гамова. Они открыли то, что называют космическим микроволновым фоном, или реликтовым излучением. Я много раз слышал это выражение, но, если честно, никогда не понимал, что оно значит. Пока один молодой ученый не объяснил: «КМФ — это самый первый свет во Вселенной, который идет до сих пор. Он проходит через всех нас, он все время в нас. Это научный факт».

Получается, прямо сейчас, когда я пишу эти слова, через меня проходит свет, рожденный миллионы лет назад. И сквозь того, кто все это читает — пусть и совсем в другое время, в другом месте, — проходит тот же самый свет. Первичный свет, высвобожденный веществом, из которого потом сформировались звезды и галактики.

Звучит как какая-то фантастика — научная.

Но тогда выходит, что Моби прав и строчка «We are all made of stars» — это даже не метафора. Так?

Выходит, так. Но все-таки это ерунда.

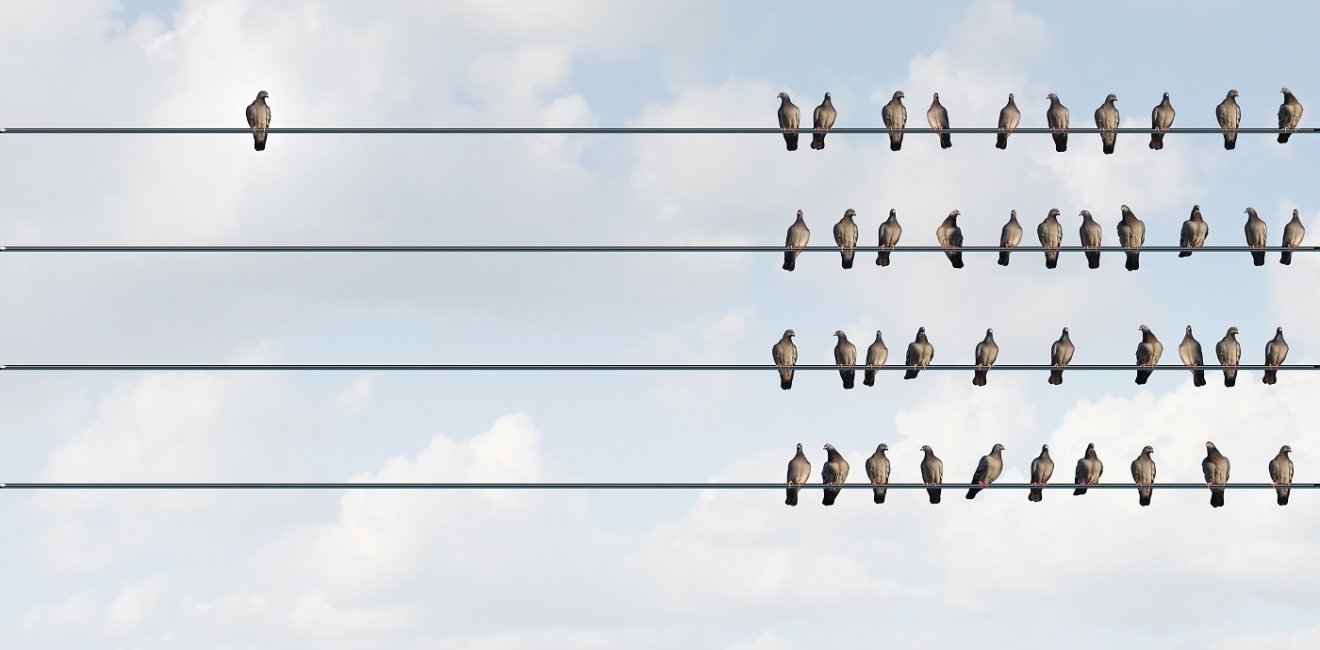

Да, мы, похоже, действительно созданы все из одной субстанции, вот только ни космического света, ни прочей звездной пыли в нас нет. Все сильно проще: мы — ябанджи. Штука, правда, в том, что кому-то выпало оказаться в шкуре чужака лишь пять минут назад, а кому-то (да, строго говоря, целым народам в России, например) — проживать в этой шкуре всю свою жизнь, поколениями.

Публикации проекта отражают исключительно мнение авторов, которое может не совпадать с позицией Института Кеннана или Центра Вильсона.

The Kennan Institute is the premier US center for advanced research on Eurasia and the oldest and largest regional program at the Woodrow Wilson International Center for Scholars. The Kennan Institute is committed to improving American understanding of Russia, Ukraine, Central Asia, the South Caucasus, and the surrounding region through research and exchange. Read more